※本記事はプロモーション広告を含みます。わからない用語は用語集をご参照ください。

初心者でもわかる株式投資の仕組み

ビットコイン(BTC)など暗号資産(仮想通貨)投資家にとっても、リスク分散や金融知識の応用など複数の観点で株式投資をするメリットがあることはご存じでしょうか?

株式投資は、超低金利政策とインフレにより預貯金の価値が目減りしていくなか、資産形成手段の1つとして注文を集めています。株を保有するだけで配当金や株主優待がもらえるのも魅力の一つです。

本記事では、株式投資の概要、メリット/デメリット、心構え、銘柄の選び方、仮想通貨投資との親和性などを解説。株式投資について十分理解を深めていただいた上で、最後におすすめの証券会社を解説します!

- なぜ、株式投資が注目されているのか

- 株式投資の基本

- 株式投資で得られる3種類の利益

- 3-1 キャピタルゲイン(値上がり益)

- 3-2 インカムゲイン(配当金)

- 3-3 株主優待

- 株式投資のメリット/デメリット

- 4-1 株式投資の5つのメリット

- 4-2 株式投資のデメリット

- 初心者が知っておきたい株式投資の心構え

- 5-1 短期で大儲けしようとしない

- 5-2 情報を自分で取りに行く習慣をつける

- 5-3 分散投資の重要性を理解する

- 5-4 感情に流されない

- 5-5 自分に合った投資スタイルを見つける

- 仮想通貨投資家が株式投資をする3つのメリット

- 株式投資における銘柄の選び方

- 株式投資におすすめの証券会社

- 株式投資のまとめ

目次

1.なぜ、株式投資が注目されているのか

かつては「お金は銀行に預けておけば安心」という考え方が一般的でした。しかし、現在の日本では超低金利が続き、普通預金の金利は年0.001%程度。100万円を1年間預けても、利息はわずか10円程度です。

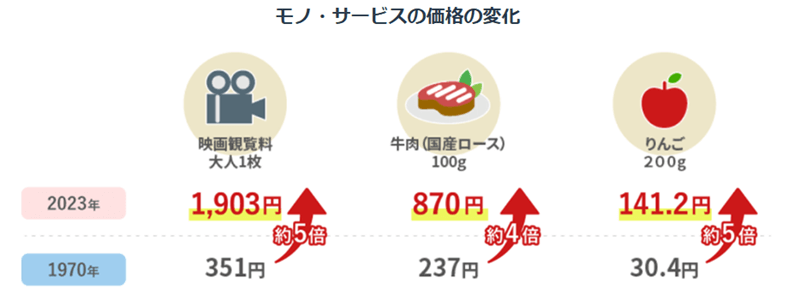

一方で、物価はじわじわと上昇しており、実質的には「預金しているだけでお金の価値が目減りしている」状況です。加えて、将来の年金や社会保障に対する不安、長寿化による「老後資金2000万円問題」などもあり、自分の資産は自分で守り、育てるという考え方が広がっています。

こうした背景のもと、資産形成の手段として注目されるのが株式投資です。少額からでも始められ、中長期的なリターンが期待できるため、若年層からシニア層まで幅広い世代に浸透しつつあります。

特に2024年から始まった新NISA制度は、少額投資の非課税枠を拡大し、これまで投資に縁のなかった層にも関心を呼び起こしています。

2.株式投資の基本

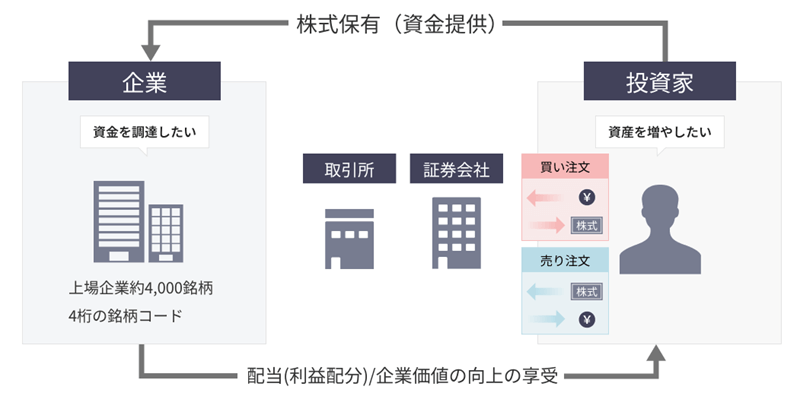

株式とは、簡単に言うと「会社のオーナーになる権利の一部」を表すものです。

投資家が株式を購入すると、その企業の「株主」となります。つまり、あなたがある会社の株を買うことで、その会社のオーナーの一部になるということです。

企業は新しい商品を開発したり、店舗を増やしたりするために資金を必要とします。そのお金を集める方法のひとつが「株式を発行して、投資家に買ってもらうこと」です。そして株を買った人は、その見返りとして会社の成長による利益の一部(配当や株価上昇)を受け取ることができるのです。

株式投資とは、その株式を買って保有し、将来の値上がりや配当などによって利益を狙うための行動を指します。会社の成長とともに株価が上がれば、あなたの資産も増えていきます。

3.株式投資で得られる3種類の利益

株式投資では、大きく分けて3つの形で利益を得ることができます。

3-1 値上がり益(キャピタルゲイン)

キャピタルゲインとは、株を「安く買って高く売る」ことで得られる利益のことです。

たとえば、ある企業の株を1株1000円で購入し、その後に株価が1500円に上昇したとします。このとき売却すれば、1株あたり500円の利益(キャピタルゲイン)になります。

この利益は、企業の業績向上や景気回復、業界トレンド、M&A(企業買収・合併)など、さまざまな要因によって株価が上昇したときに得られます。ただし、逆に株価が下がった場合には損失(キャピタルロス)が出ることになります。

短期売買で利益を狙うトレーダーから、企業の成長に期待して長期保有する投資家まで、すべての株式投資家にとって最も基本的な収益源です。

3-2 配当金(インカムゲイン)

インカムゲインとは、株を保有していることで定期的に受け取れる「配当金」による収益のことです。配当金とは、企業が利益を出したときに、その一部を株主に分配するお金です。

たとえば、ある企業の1株あたりの年間配当が50円で、あなたが100株を持っていれば、1年で5,000円の配当金が受け取れます。

配当は年に1回、または2回(中間配当+期末配当)支払われるのが一般的です。インカムゲインは、株を売却しなくても得られる「安定収入」として人気があり、特に長期保有を前提とした投資スタイルでは重要な収益源となります(※ただし、すべての企業が配当を出しているわけではありません)。

3-3 株主優待

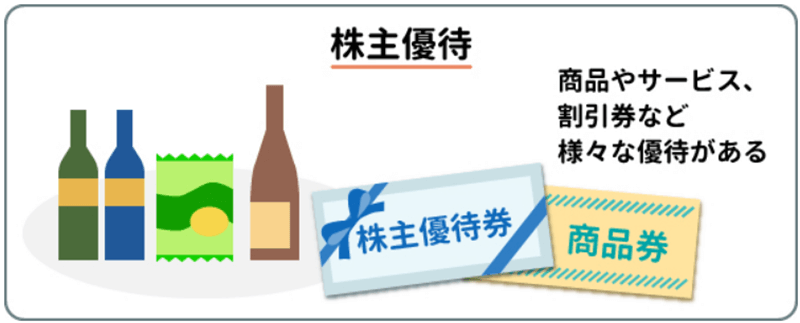

株主優待とは、企業が自社の株を保有している株主に対して、感謝の意味を込めて商品やサービスを提供する制度です。主に日本企業で普及しており、個人投資家にとって非常に人気のある特典です。

優待の内容は企業によってさまざまで、たとえば以下のようなものがあります。

- 自社製品(お菓子・飲料・カタログギフトなど)

- 割引券や食事券(外食チェーンやドラッグストアなど)

- 交通・レジャー関連の無料乗車券や入場券

- QUOカードなど汎用性の高い金券

株主優待を受け取るには、企業が定める「権利確定日」に株式を一定数保有している必要があります(通常は100株単位が多い)。

特に配当+優待の「総合利回り」が高い銘柄は、安定的な人気を集めています。ただし、優待制度は企業の判断で廃止・変更される可能性もあるため、内容を確認しておくことが大切です。

4.株式投資のメリット/デメリット

前章まで株式投資の概要を解説してきました。

ここでは、株式投資のメリットとデメリットをまとめています。

4-1 株式投資の5つのメリット

まずは、株式投資の5つのメリットを解説します。

4-1-1 資産を増やすチャンスがある

株式投資は、企業の成長に合わせて株価が上がれば、その値上がり益(キャピタルゲイン)を得ることができます。銀行預金に比べて、資産が大きく増える可能性があります。

4-1-2 配当金や株主優待がもらえる

株を保有しているだけで、企業から配当金や株主優待を受け取ることができます。特に優待は、日本の個人投資家に人気があり、日用品や食事券など日常生活で使えるものも多くあります。

4-1-3 インフレ対策になり得る

物価が上がると、現金の価値は目減りしますが、株式は企業活動に裏付けられているため、物価上昇に伴って企業の売上や利益も増えやすく、結果的に株価も上がる傾向があります。インフレ時代の資産防衛として有効です。

4-1-4 少額から始められる

最近では1株単位(1コイン~)で購入できるサービスも増え、数千円程度から投資を始めることが可能です。新NISAなどの非課税制度を使えば、税金面でも有利に運用できます。

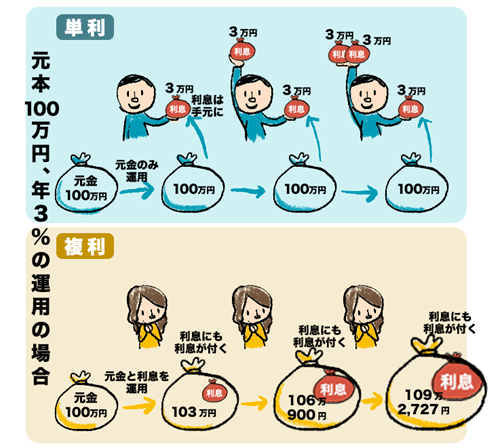

4-1-5 長期投資で複利効果が得られる

配当金を再投資し続けることで「複利」の力が働き、資産が加速度的に増えていく可能性があります。時間を味方につけた資産形成ができます。

4-2 株式投資のデメリット(リスク)

一方で、株式投資には以下のようなデメリットやリスクがあります。

4-2-1 元本割れのリスクがある

株価は日々変動しており、買ったときより値下がりしてしまうこともあります。場合によっては投資額が半分以下になることもあり、元本保証はありません。

4-2-2 企業が倒産するリスク

万が一、投資先の企業が倒産すると、その株式の価値はほぼゼロになります。特に中小型株や新興企業への投資では注意が必要です。

4-2-3 知識や情報収集が必要

企業の業績や市場の動向など、ある程度の情報収集や勉強が必要です。何も知らずに感覚で投資すると、失敗のリスクが高まります。

5.初心者が知っておきたい株式投資の5つの心構え

株式投資は「難しそう」「損しそう」といったイメージを持たれがちですが、正しい心構えと知識があれば、堅実な資産形成の手段になります。

ここでは、初心者が最初に押さえておきたい大切な考え方を紹介します。

5-1 短期で大儲けしようとしない

株式投資はギャンブルではありません。一攫千金を狙わないことが大切です。

もちろん、短期的な株価の上昇で利益を得ることもありますが、常にうまくいくとは限りません。むしろ初心者が無理に短期売買を繰り返すと、相場の変動に振り回されて冷静さを失い、結果的に損をするケースが多く見られます。

まずは「時間を味方につけてコツコツ増やしていく」という長期的な視点を持つことが、成功への近道です。

5-2 情報を自分で取りに行く習慣をつける

株式投資において「情報」は武器です。企業の業績、業界の動向、経済指標、政策ニュースなど、様々な情報が株価に影響を与えます。

ネットニュースや証券会社のレポート、四季報などを通じて、定期的に情報収集を行う習慣をつけましょう。

とはいえ、最初から難しい内容を完璧に理解する必要はありません。少しずつでいいので「知る」「読む」ことを日常の中に取り入れていくことが重要です。

5-3 分散投資の重要性を理解する

初心者が陥りがちなミスのひとつが、「1つの銘柄に資金を集中させてしまう」ことです。

たとえば、特定の企業に将来性を感じて全額投資したとしても、万が一その企業が業績不振や不祥事に陥った場合、資産が大きく目減りする可能性があります。

そこで重要なのが「分散投資」です。以下のようにリスクを分けることで、大きな損失を避けることができます。

- 業種の分散:IT・医薬・食品・インフラなど、異なる業界に分けて投資

- 企業規模の分散:大型株と中小型株をバランスよく保有

- 国や地域の分散:日本株だけでなく、米国株や新興国株への投資も視野に

- 投資タイミングの分散:一度に全額投資せず、複数回に分けて購入

分散することで、1つの要因で全体が大きく損をするリスクを抑えることができます。「卵を1つのカゴに盛るな」という投資の格言は、まさにこのことを指しています。

5-4 感情に流されない

株価は日々上下します。ニュースやSNS、他人の意見に流されて慌てて売買してしまうと、本来得られたはずの利益を逃すことになります。

重要なのは「自分の判断軸を持つこと」です。企業の業績や将来性、投資の目的(資産形成・配当目的など)に基づいた行動を心がけましょう。

また、損失が出ているときでも冷静さを保つことが大切です。株式投資では「含み損」に直面することも珍しくありませんが、そこで焦って売ってしまうのではなく、長期的な視野で判断しましょう。

5-5 自分に合った投資スタイルを見つける

人によって投資に割けるお金や時間、リスクの許容度は異なります。「配当金を重視して安定的に資産を増やしたい」「将来有望な成長株に集中してリターンを狙いたい」など、自分の目的に合ったスタイルを見つけることが大切です。

初めは「小さく始めて、学びながら広げていく」ことを意識しましょう。

6.仮想通貨投資家が株式投資をする3つのメリット

ここまで、株式の基本から心構えに至るまで解説してきましたが、株式投資と仮想通貨投資には親和性があることをご存知でしょうか?

仮想通貨投資家が株式取引をする3つのメリットを解説します。

5-1 仮想通貨と異なる市場でリスク分散できる

価格変動が非常に激しい仮想通貨市場と比較すると、株式(特にETFや大型株)の値動きは安定している傾向があります。仮想通貨と株式取引を併用することで、異なる市場に資産を分散しリスクヘッジができるでしょう。

また、株式市場は仮想通貨市場とは異なる要因で動くことが多いため、相場の動きが連動しないことが多々あります。

例えば、仮想通貨市場が暴落しても株式市場では安定した値動きをすることも多いため、株式取引を行うことで仮想通貨の下落リスクを補える可能性があります。

5-2 仮想通貨・ブロックチェーン企業に株式からも投資できる

仮想通貨に直接投資するだけでなく、ビットコイン(BTC)のマイニング企業、取引所、半導体関連などを株式で保有すれば、仮想通貨の成長の波に広く乗ることが可能です。

株式投資により、仮想通貨そのものではなく「仮想通貨のエコシステム」にも分散投資できるメリットがあります。

5-3 金融知識の応用範囲が広がる

仮想通貨のトークノミクス(トークン設計)やオンチェーン分析に慣れている人は、ファンダメンタル分析や企業財務にも適応しやすいでしょう。

また、株式投資を学ぶことで、金利・為替・マクロ経済などへの視野が広がり、結果として仮想通貨投資にもいかすことができます。

7.株式投資における銘柄の選び方

株式投資を始めるうえで多くの人が最初に悩むのが、「どの会社の株を買えばいいのか」という銘柄選びです。

世の中には何千もの上場企業があるため、選択肢が多すぎて迷ってしまうのは当然です。ここでは、初心者が失敗しにくい銘柄を選ぶための基本的な考え方を紹介します。

7-1 自分の知っている企業から選ぶ

まずは、日常生活でよく目にする企業や、自分が使っている商品・サービスの会社から選ぶのが安心です。

たとえば、飲料メーカー・コンビニチェーン・ネットサービスなど、自分にとってなじみのある企業であればビジネスモデルや強みを理解しやすく、ニュースや業績情報にも自然と関心を持てるようになります。

7-2 業績が安定している企業をチェック

株を買うということは、その企業の将来にお金を託すということです。したがって、過去数年間にわたって安定した売上や利益を上げている企業は、初心者にとって安心材料になります。

証券会社のサイトや企業のIRページでは、売上高・営業利益・純利益などの推移が公開されているので確認してみましょう。特に注目したいのは、以下のような指標です。

- 売上や利益が右肩上がりか

- 自己資本比率(財務の健全性)が高いか

- 配当を安定的に出しているか

7-3 配当金や優待制度が充実している企業

長期保有を前提とするなら、「配当金」や「株主優待」がある企業も魅力的です。配当利回り(配当金 ÷ 株価)は、年利でどれくらいの収益が得られるかを示す指標で、これが高い企業はインカムゲイン重視の投資に適しています。

また、日本では株主優待制度を設けている企業が多く、日用品や食事券などがもらえる銘柄も人気です。「楽しみながら投資を続けたい」という人には向いています。

7-4 将来性のある業界・テーマに注目する

投資は「これから成長しそうな分野」に資金を投じる行為でもあります。たとえば、次のようなテーマは今後の成長が期待されています。

- 脱炭素、再生可能エネルギー

- 半導体、AI、ITインフラ

- 仮想通貨、ブロックチェーン

- 医療、バイオテクノロジー

- キャッシュレス決済、EC関連

ただし、将来性があるからといって必ず株価が上がるとは限らず、人気が集中して「割高」になっている場合もあるため、過熱感には注意が必要です。

7-5 初心者は「大型株」や「インデックス連動型」から

個別銘柄に不安がある人は、東証プライム上場の大型安定企業や、日経平均やTOPIXと連動する「ETF(上場投資信託)」も選択肢です。

ETFなら、1つ買うだけで複数の企業に分散投資ができ、個別企業のリスクも抑えられます。

7-6 高すぎる株価に注意

一見して魅力的に見える企業でも、現在の株価がすでに割高になっていることもあります。PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)といった指標を使えば、株価が企業価値に対して高すぎないかをチェックできます。

とはいえ、初心者は最初から指標にこだわりすぎず、「高すぎるかも?」という感覚だけでも持っておくと良いでしょう。

8.株式投資におすすめの証券会社

株式投資を始めるには証券会社で口座開設する必要がありますが、数あるサービスの中でどれを選べばいいかわからない方もいるでしょう。

ここでは、仮想通貨投資家にもおすすめな証券会社を3つ紹介します。

8-1 moomoo証券

moomoo証券は米国株取引の強みで支持を集めるネット証券です。

具体的には米国株の取扱い銘柄が業界最多水準の約7000種、取引手数料は業界最安水準、端株(単元未満株)取引に対応、24時間取引可能と、米国株取引の利便性において業界を牽引する存在です。

米国の株式市場には、GAFAMやNVIDIAなど世界を牽引する有望企業が数多く存在します。仮想通貨・ブロックチェーン業界を含め米国の有望株に競争力の高い取引環境で投資できるメリットは大きいです。

米国株のみならず、日本株・投資信託の取引手数料も無料、1コイン~投資できるメリットもあります。さらに、アプリの使い勝手に定評があり、多様な情報コンテンツを無料で閲覧できるなど総合的にもサービス水準の高い証券口座と言えます。

8-2 SBI証券

国内最大手のネット証券SBI証券は、ユーザー数、取扱い金融商品の豊富さ、手数料の安さが業界最高水準。

株式や投信のほかにも、債券・先物・オプション・FXに、ブロックチェーンを活用した「セキュリティトークン」など幅広い金融商品にアクセスできます。

「インターネットコース」のユーザーは、国内株式の取引手数料が現物・信用ともに無料。楽天証券などと並び手数料は最安帯です。

ポイントも、Vポイント・dポイント・PayPayポイントなど多数の種類に対応。VポイントはbitFlyerと連携することでBTCと交換可能のため、仮想通貨投資家にもメリットがあります。

8-3 マネックス証券

5大ネット証券のひとつマネックス証券は、国内外の株式の取扱いが非常に豊富で多様な選択肢から銘柄を選びたい方にぴったり。

株式取引や投信積立・投信保有量に応じてマネックスポイントやdポイントが貯まるのも嬉しいポイントです。マネックスポイントはグループ企業のコインチェックの口座と連携して、ビットコイン(BTC)・イーサリアム(ETH)・XRP(リップル)のいずれかの銘柄を交換可能。

つまり、マネックス証券とコインチェックの口座があれば、実質無料で仮想通貨を取得できるということです。投資家投資家との親和性が高い証券会社と言えます。

なお、以下の記事では各ネット証券について、手数料・取扱商品・ツールなど各項目を総合的に評価しランキング形式で紹介しています。こちらも是非ご覧ください!

9.株式投資のまとめ

株式投資の基礎に始まり、メリット/デメリット、銘柄の選び方など様々な角度で解説してきました。

本記事の重要ポイントは以下の通りです。

- 「超低金利」「インフレ」「老後2000万円問題」などを背景に株式投資が注目を集めている

- 株式投資では、「値上がり益」「配当金」「株主優待」の3種類の利益を狙える

- メリットは、「資産を増やせる可能性」「インフレ対策」「複利効果」など

- デメリットは「元本割れのリスク」「企業が倒産するリスク」「知識や情報収集が必要」など

- 大切な心構えは「株式投資はギャンブルではない」「情報収集に努める」「分散投資を意識」など

- 仮想通貨投資家が株式投資をすることで「リスク分散」「経済圏への分散投資」といった利点も

- 銘柄の選び方は「業績が安定しているか」「配当金や優待制度の充実度」「将来性のある業界」など

- おすすめの証券会社は「マネックス証券」「moomoo証券」「SBI証券」

仮想通貨ブロガー/投資家

早稲田大学卒|元業界関係者で現coindog編集長🐶|2020年から仮想通貨投資を開始|大手メディア3社で編集者・キュレーターとして従事→独立|趣味は投資・筋トレ・音楽鑑賞・ラップバトル観戦・コーヒー屋さん巡り